Verantwortung für Nichtwissen? – Sichtweisen auf Willful Ignorance und Tatsachenirrtümer

Workshop von 5.–7. September 2024 in Freiburg i. Br.

Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht

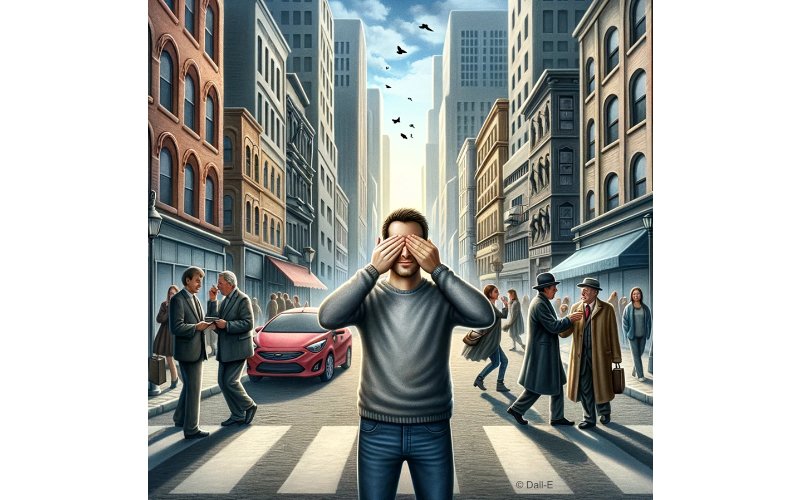

Kann eine Person strafrechtlich dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie die Umstände ihres Verhaltens ignoriert? Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort, und doch ist sie ausschlaggebend für Freispruch oder Verurteilung in Fällen von Straftaten wie Terrorismus, Vergewaltigung, Drogenhandel und Geldwäsche. Sogar eine Verurteilung wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit kann darauf gestützt werden, dass dem Täter seine Unwissenheit vorzuwerfen war. Dasselbe gilt für die Verantwortung innerhalb von Unternehmen oder militärischen Gruppen. Vom 5. bis 7. September 2024 möchten wir in einem Workshop diese Frage und die damit verbundenen Perspektiven auf vorwerfbare Unwissenheit und schuldhafte Tatsachenirrtümer diskutieren. Der Workshop wird gemeinsam vom Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht, Freiburg und der Georg-August-Universität Göttingen ausgerichtet. Der Workshop wird die theoretischen, dogmatischen und praktischen Fragen (schuldhafter) Tatsachenirrtümer aus der Perspektive der Philosophie, der Strafrechtstheorie sowie des Straf- und Strafprozessrechts beleuchten. Durch die Zusammenführung von Wissenschaftler*innen aus verschiedenen Rechtsordnungen wird der Workshop zudem eine Plattform für eine lebhafte internationale und interdisziplinäre Diskussion dieser Fragen bieten.

Programm

| Thursday, 5 September 2024 | |

|---|---|

| 09:00–09:30 | Welcome and Introduction Philipp-Alexander Hirsch (Freiburg) und Alexander Heinze (Göttingen) |

Thematic Section I: Preconditions for the Treatment of Mistake of Fact in Criminal Law and Criminal Justice

The larger frame of willful ignorance is the treatment of mistakes in criminal law. It depends on a plethora of decisions governing fundamental issues such as the reasoning about criminal liability and its structure, matters of subjective imputation, the definition and concept of intent, etc.

| 09:30–10:30 | Tatjana Hörnle (Freiburg): “The Role of Mistakes in Criminal Law Doctrine” Matthew Dyson (Oxford): Response |

|---|---|

| 10:30–11:00 | coffee break |

Thematic Section II: Moral Principles and Problems of the Willful Ignorance-Doctrine

This subject area revolves around the issues of blameworthiness, culpability and responsibility. Can the agent be blamed for willfully ignoring certain facts or circumstances? What are the moral principles and problems of the willful ignorance doctrine? How do reasons and motives for ignorance come into play?

| 11:00–12:00 | Alexander Sarch (Surrey): “Mens Rea Imputation, Rule of Law and Willful Ignorance as Evasion” John Child (Birmingham): Response |

|---|---|

| 12:00–13:00 | Jochen Bung (Hamburg): “Willful ignorance as a problem of rationality” David Luban (Washington): Response |

| 13:00–14:30 | lunch break |

| 14:30–15:30 | Daniel Miller (Morgantown): “’Should Have Known’ Isn’t Good Enough: Why Culpable Ignorance Requires Awareness” Levin Güver (London): Response |

| 15:30–16:00 | coffee break |

Thematic Section III: Epistemic Principles about Knowledge and Ignorance

It is said that willful ignorance is equivalent to knowledge – or being treated as such. Is that epistemically accurate? What are the epistemic principles of knowledge, acceptance, and ignorance?

| 16:00–17:00 | Antony Duff (Stirling): “How could you be so blind?” Milan Kuhli (Hamburg): Response |

|---|---|

| 17:00–18:00 | Michael Serota (Los Angeles): “Community Views & Criminal Minds” JP Fassnidge (Aberdeen): Response |

| 19:00 | dinner |

| Friday, 6 September 2024 | |

|---|---|

| 09:00–10:00 | Rik Peels (Amsterdam): “Varieties of Ignorance and Why They Matter” Claudia Wittl (Freiburg): Response |

| 10:00–10:30 | coffee break |

Thematic Section IV: Procedure, Evidence and Proof

The problem of willful ignorance also raises questions of criminal procedure, evidence and proof, which will be addressed in thematic section IV: What fact-finding and reason-giving is involved in determining the relevant mental state? How are juries being instructed (so-called “ostrich” instructions) and how do they treat different motives and reasons for ignorance? Can willful ignorance be established through broader admissibility of evidence or the free proof principle?

| 10:30–11:30 | Christoph Wolf (Wiesbaden): “Procedural determination of intent despite a perpetrator’s ignorance?” Paul Roberts (Nottingham): Response |

|---|---|

| 11:30–12:30 | Manuel Cancio Meliá (Madrid): “Function of Mens Rea and Evidence Standards” Frank Bleckmann (Freiburg): Response |

| 12:30–14:00 | lunch break |

| 14:00–15:00 | Thomas O’Malley (Galway): “Wilful and Culpable Ignorance: A Common Law Perspective” Julia Geneuss (Bremen): Response |

Thematic Section V: Willful Ignorance, Recklessness and Dolus Eventualis

Knowing, accepting, should have been aware of, and ignoring – what should the test for willful ignorance be? Is there a need and a place for legal transplants, especially in light of the similarities and dissimilarities between willful ignorance, recklessness, and dolus eventualis? Or is “willful ignorance” merely a terminology for a concept that is applied in other legal systems under a different name?

| 15:00–16:00 | Ramon Ragués Vallès (Barcelona): “Is there a place for willful blindness in civil law systems?” Luís Greco (Berlin): Response |

|---|---|

| 16:00–16:30 | coffee break |

| 16:30–17:30 | Svenja Schwartz (Freiburg): “Transplanting willful ignorance as dolus into continental doctrine” Ivó Coca-Vila (Barcelona): Response |

| 17:30–18:30 | Gabriel Pérez Barberá (Buenos Aires): “Mens rea in review. A comparative analysis of crass and willful ignorance” Sandra Marshall (Stirling): Response |

| 19:00 | dinner |

Saturday, 7 September 2024

Thematic Section VI: Willful Ignorance Applied

Thematic Section VI shifts the focus to the role of the concept of willful ignorance in various legal fields and forms of criminality, e.g. international criminal law, white-collar crime, sexual offenses, and corporate criminal liability and other organizational liability. What is the impact of willful ignorance in these contexts, and to what extent should or shouldn’t it be a factor in liability?

| 09:30–10:30 | Elies van Sliedregt (Tilburg): “Excuse Theory in International Criminal Law” Antonio Coco (Essex): Response |

|---|---|

| 10:30–11:00 | coffee break |

| 11:00–12:00 | Carl-Friedrich Stuckenberg (Bonn): “Ignorantia affectata, crassa et supina – The roots of willful ignorance in the Continental ius commune” Georgia Stefanopoulou (Hannover): Response |

| 12:00–13:00 | Beatriz Goena Vives (Barcelona): “The Crime of being in Charge. Willful Ignorance in Applied in Economic Criminal Law” Kilian Wegner (Frankfurt a.d.O.): Response |

| 13:00 | Closing Remarks Philipp-Alexander Hirsch (Freiburg) und Alexander Heinze (Göttingen) |

Ausblick

Die Ergebnisse des Workshops werden voraussichtlich gegen Ende 2025 in einer eigenen umfassenden Publikation veröffentlicht.

Über uns

Der Workshop wird von Dr. Alexander Heinze, Svenja Schwartz und Dr. Dr. Philipp-Alexander Hirsch organisiert.

Alexander Heinze ist Akademischer Rat am Kriminalwissenschaftlichen Institut der Georg-August-Universität Göttingen. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Strafrecht und Strafverfahrensrecht sowie im Völker- und internationalen Strafrecht.

Svenja Schwartz ist Doktorandin am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht (Strafrechtliche Abteilung, Direktorin Prof. Dr. Tatjana Hörnle) und Mitglied der Unabhängigen Forschungsgruppe „Strafrechtstheorie“. In ihrer Dissertation widmet sie sich dem Problem der „Selbstverschuldeten Tatsachenunkenntnis“ und hat damit den Anstoß für diesen Workshop gegeben.

Philipp-Alexander Hirsch ist Leiter der unabhängigen Forschungsgruppe „Strafrechtstheorie“ am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Strafrecht und Strafverfahrensrecht, in der Rechtsphilosophie und Rechtstheorie sowie in der Strafrechtsgeschichte und -philosophie der Aufklärung.

Die Forschungsgruppe „Strafrechtstheorie“ widmet sich der Analyse des Straf- und Strafprozessrechts und seiner Dogmatik mit Blick auf die zugrundeliegenden normativen Strukturen und Prinzipien, um diese auf ihre Kohärenz, Begründbarkeit und Überzeugungskraft hin zu überprüfen. Ziel ist es, hierauf aufbauend normative Theoriebildung zu betreiben, die Lösungsvorschläge für strafrechtliche Probleme auch jenseits positivrechtlicher Vorgaben unterbreitet.

Ablauf und Impressionen

Kann eine Person dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie die Umstände ihres Verhaltens ignoriert hat? Auf diese Frage gibt es keine eindeutige, allgemeingültige Antwort in den verschiedenen Rechtsordnungen. Dennoch entscheidet sie in zahlreichen Strafsachen über Freispruch oder Verurteilung. Die von der Forschungsgruppe „Strafrechtstheorie“ des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg und der Universität Göttingen organisierte Tagung fand vom 5. bis 7. September 2024 statt und hatte zum Ziel, unterschiedliche Perspektiven auf das Thema „Willful Blindness“ begrifflich zu rekonstruieren. In einem Querschnitt durch die Bereiche Philosophie, Kriminaltheorie und Strafprozessrecht befasste sich der Workshop mit den theoretischen, dogmatischen und praktischen Fragen des (schuldhaften) Irrtums über Tatsachen. Durch die Zusammenführung von interdisziplinären Wissenschaftlern aus verschiedenen Civil- und Common Law-Rechtsordnungen bot der Workshop eine Plattform für eine lebhafte internationale und interdisziplinäre Diskussion. Das Programm umfasste Vorträge zu den Voraussetzungen für die Behandlung von Tatbestandsirrtümern (1.), zu moralischen Grundsätzen und Problemen der Willful Ignorance-Doktrin (2.), zu erkenntnistheoretischen Grundsätzen über Wissen und Unwissenheit (3.), zu Verfahren, Beweismitteln und Beweisführung (4.), zu Willful Ignorance im Kontext von Rücksichtslosigkeit und bedingtem Vorsatz (5.) und zu Anwendungsfragen (6.).